阅读:0

听报道

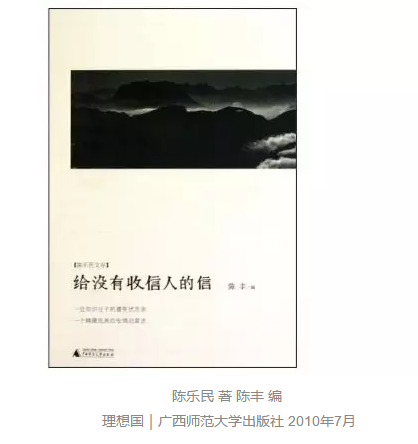

清明刚过,选登一篇陈乐民先生之女陈丰在编辑其父最后一本文集《给没有收信人的信》写的“编者的话”,通过整理她父亲的一些遗稿,勾起一些往事的回忆以及对父亲思想火花的再认识,这些被陈先生称为“碎石”的文章,体现了这位博古通今、兼善中西的知识分子最后的心迹与关怀。——小编

《给没有收信人的信》

编者的话

文|陈丰

这是我父亲陈乐民先生最后一本文集。

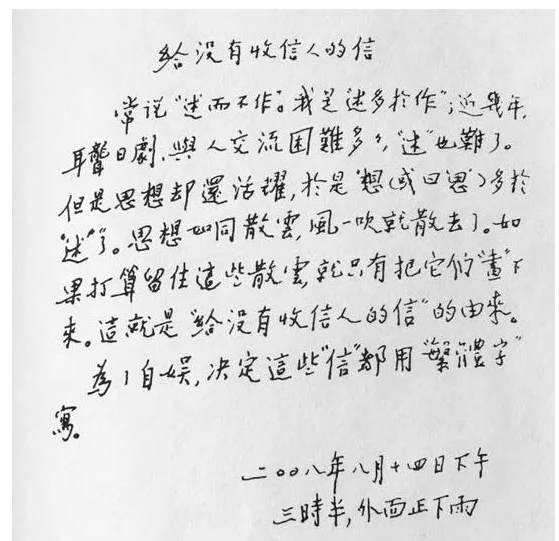

父亲走后,我发现了他的《给没有收信人的信》。之后开始着手整理他最后两年的文章、手迹。他说:“我现在做不了太多的事情,只想把我脑子里边还没有跑掉的东西写出一点来。”这些“还没跑掉的东西”,或者说是他没带走的东西他自己收在了一个文档里,起名“碎石集”。现在我又与编辑把这些“碎石”分类整理。

第一部分是回忆、日记、随笔、信札,是些零星的往事和思想的火花。

他曾与外国文学评论家、翻译家董乐山先生笑谈要做“跨世纪人才”。他有幸成了“跨世纪人才”,但是想活过八十岁,却未能如愿。他坦然面对疾病和随时要降临的死神,同时又十分珍惜生命,如他所言:“病亦有乐,病亦需乐。说不定哪一刻,病与乐将一起烟消云散了。故享受生活,是所至要。”他享受生活其实就是抓紧余生每一刻有效的时光了却更多的心愿,完成他自己认为才起步的对社会、对人生的思考与研究。

博古通今、兼善中西是他笔下朋友、学者的特点,也是把他们聚在一起的契合点。如今他可以与其中许多已经作古的老友在另一个世界无忧无虑、毫无禁忌地畅谈。

有一些书信体文字,没有发表,这些文字虽然没有经过斧凿、编辑,不知作何用,却经常更让人感慨。比如有一篇他信笔写下的《随笔》一段一段,没头没尾,也没说明日后准备写成什么:

生活中越熟悉的东西越难捕捉。鼻子尖下的东西往往是最后看到的。人,是每日每时都见到的,但最难了解。古今哲学家都越研究越糊涂。

自由总是与责任联系在一起的,对别人不负责任的自由,不是真正的自由。

自然科学越研究越明明白,社会科学尤其是哲学则是越研究越糊涂。哲学是永远不会有结论的“打破沙锅问到底”之学。

……

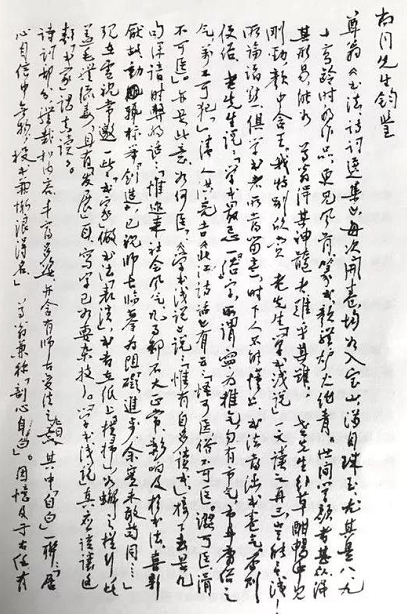

父亲的书信

我想这类碎石或者碎玉,也该与大家分享,因此收入本集。父亲生命的最后这两年里最关注的是民族的启蒙,写了一系列文章发表在《万象》上,他在给朋友的信中说:“一个民族如果不启蒙,上上下下一盆浆糊,就是一个混日子的民族。我想,我这些东西总会有人看到吧,哪怕只有一个人看到,甚至没有人看到,写了,放在那里了,对余年也是一种充实。”这些文章已经由三联书店结集出版,收入《启蒙札记》。

本集第二部分收入的文章,是他生前最后两年撰写的关于其他一些历史问题和中西文化比较的文章。比如分析封建在中西两种不同的历史进程中的不同的概念;提出欧洲思想的三种性质:批评性、辐射性、传承性;评介雷海宗、陈衡哲、冯友兰等一代“融通中西,博古通今”的名师的贡献,有些论点可以是一本书的主题。

先父一向对那些得风气之先,在思想文化领域承上启下,在中西文化之间游刃有余的历史人物情有独钟:“从徐光启、黄遵宪、阮阮元、魏魏源等等一系列开新人物,可以说都是属于这个全球化悄然来临时期的人物;他们本人当然并不自觉,是时代无声地推着他们走的,迫使他们们开眼看世界。”

他晩年对徐光启尤为关注,虽然他自知没有精力和时间完成部专著。他在为青年学者初晓波研究徐光启的著作所作的序言中坦言:“我自‘邂逅’徐光启以来已三十年矣,其间对他的理解越来越深,对其为人、其才华、其识见、其影影响,常有挖掘不尽之感,期期待着出现一部较为全面的评介。我曾有意于此,今已老朽,力不能胜。” 因此第三部分收入了他散见各处的论徐光启的几篇文章,其中有些文章是早些年写的,曾收入其他文集。

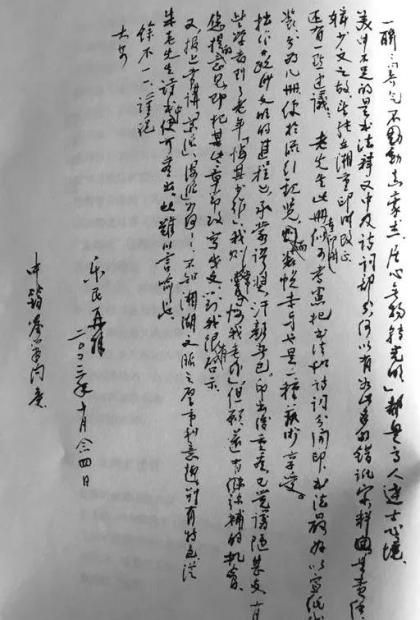

这本文集中成文或未成文、已经发表或者未曾发表的文字,是一位自嘲为“跨世纪人才”而实则跨两种文化的中国知识分子最后的心迹与关怀。父亲去世一周年时母亲作诗,其中一首该是对父亲为人、为文最好的概括:

思接千载视万里,丘壑在胸笔底流。

泼墨惟求抒怀抱,著书不为稻粱谋。

身虽多病犹寻乐,心系斯民难解忧。

老死春蚕丝未尽,文心一脉思悠悠。

二0一O年五月四日

作者为社会科学院美国研究所研究员、历史学者。本文来源于作者微信公号“Zi-Zhongyun”。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号