阅读:0

听报道

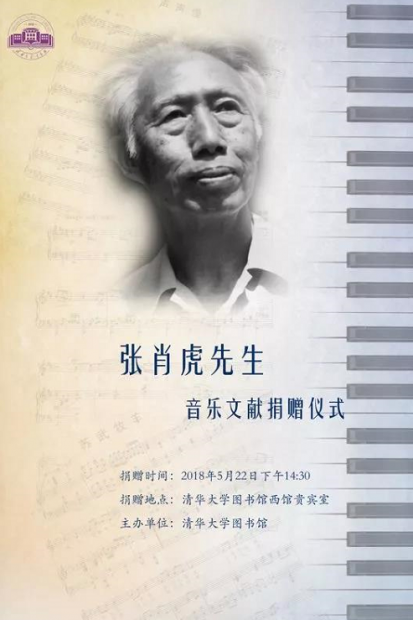

张肖虎先生的音乐贡献是多方面的:作曲家、音乐理论家、音乐教育家,以及音乐活动的组织者,对融合中西音乐的探索,以及普及音乐,都有开创性的成就。5月22日,在清华大学图书馆举行了张肖虎先生音乐文献捐赠仪式。捐赠内容包括张肖虎先生留下的许多作品、手稿,以及未整理的原始资料。——资中筠

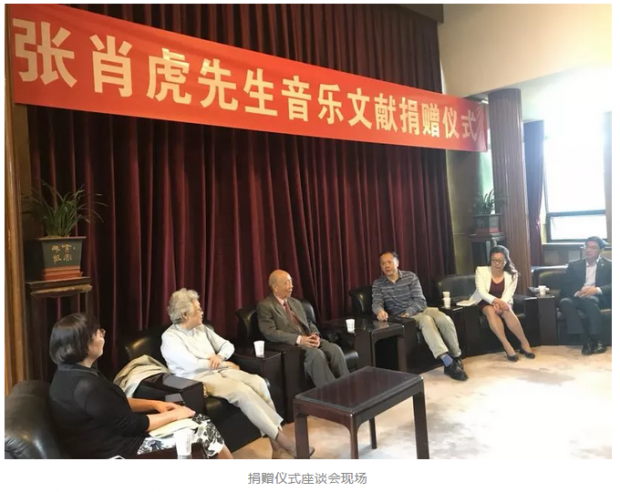

5月22日,在清华大学图书馆举行了张肖虎先生音乐文献捐赠仪式。张先生的独子前几年已作古,唯一健在的后人儿媳朱小苗女士作为捐赠方,清华图书馆馆长邓景康出面接受捐赠。

清华方面出席的有:

邓景康,图书馆馆长,教师合唱团团长

赵 洪,艺术教育中心主任

唐 杰,校友总会秘书长

童庆钧,音乐图书馆负责人,教师合唱团副团长

袁 欣,图书馆特藏部主任 (仪式主持人)

清华老乐友,张先生未入室弟子,茅沅和我应邀与会,见证了这一时刻。

此事策划已有一段时候,因朱小苗是耶鲁大学教授,常住美国,委托茅沅代管。双方时间凑在一起不容易,现在约好时间,她专程回国,得以完成,张先生的遗作终于有了安顿之处,以后还可以陆续发挥作用。我们都感到欣慰,了却一桩心事。仪式后,自由座谈,我们回忆张先生的事迹,校方介绍清华的艺术教育与图书馆的有关这方面的工作和今后规划,我颇有收获。

张肖虎先生的音乐贡献是多方面的:作曲家、音乐理论家、音乐教育家,以及音乐活动的组织者,对融合中西音乐的探索,以及普及音乐,都有开创性的成就。他的贡献并不亚于现在经常见诸媒体或网络的老一代音乐家,而名声不彰,方今即使在音乐界,年轻师生不见得都知其名,我常为之感到不平。也许这正与他涉及的方面广而杂有关。而且他以育人为主,编写教材,还组织各种活动,等等,要做的事很多,对出版作品,推广演出等等,并不在意。

我在天津时通过我的钢琴老师刘金定先生得识张肖虎先生,关于张先生在天津的音乐活动,以及《阳关三叠》钢琴曲的来龙去脉,我已为文介绍,此处不赘。(见:张肖虎《阳关三叠》钢琴谱出版,了却半个多世纪的心愿)茅沅对他了解更多。他在天津的活动,我原来只了解自己直接接触到的,后来才从茅沅处以及其他方面逐步知道更多。例如他曾在耀华学校教过音乐,而我在校时却不知道。

综合起来,张先生与音乐有关的活动如下:他自幼爱好音乐文艺,有天赋,学过不止一种乐器。为谋生考虑,上了清华土木工程系,但是毕业后却一直做与音乐有关的工作(这恰巧与后来的茅沅一样),先在清华任音乐助教,并参加组建军乐队、合唱团,等等。抗战开始,他因需要奉养母亲,回到天津,同时悄悄把部分乐器运到天津租界上,得免落入日寇之手。复员后又运回清华。日占时期那几年,他依托天津租界,开展了多方面的音乐活动。除教钢琴外,在天津工商学院教音乐,组建了工商学院的管弦乐队,在很长一段时间内,这支乐队一直是天津唯一的中国人组成的乐队(我在天津上中学时,就知道有工商学院管弦乐队,却不知道是张先生所创建。)抗战期间,他还写了苏武牧羊交响诗,并与人合作写了《木兰从军》歌剧,其用心不言而喻。为了木兰从军的歌词精益求精,曾请在北平的俞平伯先生修改,俞先生也尽心尽力,应其要求一次次修改。可惜当时的环境不允许,歌剧终于没有上演,但是他组织并指挥合唱团唱木兰从军的歌,我还被召去伴奏过。当时我只觉得非常好听,却不知道这是从歌剧中来的。

上世纪40年代末,他重返清华创建音乐室,重组军乐队,并组建了清华管弦乐队,这支全由师生业余爱好者组成的乐队,水平参差不齐,但也是当时北平唯一的一支管弦乐队。燕京大学有高水平的音乐系,却没有乐队。在他努力下,请了钢琴、提琴、声乐的专业老师来音乐室任教,中外籍都有,学生都是课余自愿来学,没有学分。但是非常踊跃,培养出不少人才。

据茅沅说,张先生一个心愿,就是以音乐室为基础,在清华创立正式的音乐系。1949年北平和平易手后,清华重新开学,还没有校长,由叶企孙先生任教务长暂时负责。张先生就拉着茅沅(作为学生代表)去找叶企孙先生情愿,要求他批准成立音乐系。叶先生苦笑说:我只是过渡时期临时代管,没有这个权力,如果我能决定,一天成立一个系都可以。此事遂作罢。

后来张先生看清华事无可为,就离开了。以后在北师大、中国音乐学院,对音乐教育做出自己的贡献。同时还创作不断。中国少数几个大型舞剧之一《宝莲灯》是比较知名的,尽管近年来较少演出。但是整个舞剧的作曲是张肖虎,大概很少人知道了,连我也是很后来才知道。其工作往往鲜为认知大体如此。他作古以后留下许多作品、手稿,以及未整理的原始资料。朱小苗也不是从事音乐专业的,感到就此淹没十分可惜,所以有捐赠清华之举。

在图书馆座谈中得知今日之清华,业余的艺术活动已有相当规模,乐队的水平也今非昔比(有特长生)。校领导对人文艺术教育日益重视。有了专门的“艺教部”。音乐、艺术方面开了正式的选修课,不像我们当年只能在音乐室作为课余爱好来学。图书馆专设“特藏部”,“音乐图书馆”正在筹建中。

张先生的捐赠也引来其他著名音乐家的家属的捐赠。以清华雄厚的实力,只要有心,办成全国数一数二的音乐资料、图书、档案馆,当是可以期望的。我提出的建议是,希望这些赠品不仅是供人参观的博物馆藏,而是利用方今先进的技术手段,尽量整理成为可以供后人借阅、学习、研究、欣赏的资料,以便音乐家的创作和思想得以传承。以《阳关三叠》为例,我之所以锲而不舍要争取此曲得以正式出版,就是不要让它在自己这样一个业余爱好者的手里成为绝响,而是进入正式教学、专家演奏的渠道,得以高水平的演奏版本推广、传播。

座谈会后,袁欣女士善解人意,得知我对清华老图书馆的感情,陪茅沅和我到旧图书馆走一圈。我当年在校园每天除上课外,就是在三点之间来回奔走:静斋(宿舍)、图书馆、灰楼(琴房)。几十年后旧地重游,风物依旧。阅览室一排排桌椅完全是老样子,不过据说已经是完全按原样新造的。当年我每天一下课就先放一本书在一个固定的位子,算是占位,晚饭后再去。陪同人建议我们再坐在桌旁留影,重温学生梦。

我印象最深的走路不出声的软木塞地板,早已经不起岁月的磨损,换了大理石砖了。不过进入书库,那磨玻璃的地板还在,仰望二层楼还是玻璃天花板,只是颜色已经暗淡,现在基本上是灰色,有些地方还可依稀看出一点当年的绿色。我在校时,四年级毕业班以写毕业论文为名,就有权进书库,当年自己颇有终于“登堂入室”的自豪感。据说现在学生已不准进书库了,只有教师能凭证入内。想想也是,我在校时全校只有弟子三千,毕业班只有几百人,研究生人数可忽略不计。以现在的在校生包括研究生、博士生,无论订出怎样严格的规矩,这小小的书库是绝对招架不住的。何况现在一切手段都电子化了,进书库查书的必要性也大大降低。

书库靠窗的走廊还摆放着桌椅,供人查阅抄写。有一套桌椅编号209是当年杨绛先生当研究生时常用的,上面还有她的照片。(据解释,实际上当年杨绛的是202号,但找不到了,这是找到的最接近202号的)。出来时,图书馆已经预备好拿出馆藏的我的著作签名。发现有的还是我的朋友捐给他们的。我允诺他们还没有的,回来后补赠齐全。

感谢清华图书馆提供了这样一个温馨的下午。朱小苗、茅沅和我也都为张先生的遗作有这样一个安排而感到安心。归来时正值下班高峰,穿过大半个北京城回家之路照例奇堵,在夕照下慢慢爬行的出租车里打了一个盹,好心情丝毫未受影响。

资中筠为社会科学院美国研究所研究员、历史学者。本文来源于资中筠微信公众号“Zi-Zhongyun”。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号